もくじ

近年、少子高齢化が進むとともにお寺や霊園にあるお墓についても様々な問題が起きています。主な問題は後継者がいないことやお墓の入れができないことです。これらの問題を解決すべく今注目されているのが「手元供養」です。

手元供養とは、小さな骨壺に遺骨を入れて仏壇と一緒に置いておく供養方法。スペースも机上に収まるくらいなので、幅を取らないのが利点です。

手元供養の中でも「宅墓」は、お寺や霊園の供養方法と同じように墓石を用意しますが、大きなお墓は建てずに故人やご先祖を供養することができます。そんな宅墓にはどのような手続きが必要なのでしょうか。また、メリット・デメリットは何なのでしょうか。今回は宅墓に関して詳しく解説していきます。

宅墓ってどんなもの?

宅墓とは、自宅で墓石を用意して供養する方法のことを言います。「自宅墓」と呼ぶこともありますよ。お墓参りにわざわざ行かなくても自宅で毎日手を合わせることができ、故人をそばに感じることができます。お墓が遠方にあるという方にも嬉しいシステムですね。

自宅で遺骨や遺灰の管理をすることは法律上どうなのかと心配される方もいますが、管理するだけなら問題ありません。しかし、埋葬することは法律違反なので注意しましょう。くれぐれも自宅の庭に埋葬したり、一度納骨しているお墓を庭に建てないようにしてください。納骨していなければ、自宅にお墓をつくることも可能です。遺骨を置いておくだけなら、違法にはならないので安心してくださいね。ただ、しっかりと供養してあげることが大切です。

供養方法は宗教や地域によって様々です。ご本尊を用意する場合もあれば、故人との思い出の写真や物を置く場合もあります。家族や親戚、故人の想いを尊重して、丁寧に供養してあげましょう。

宅墓には種類がある

宅墓の種類は以下の2種類があります。それぞれの特徴と宅墓の一般的な手続きを説明していきます。

全骨タイプ

全骨タイプは遺骨を全て自宅に残す方法です。その中でも粉骨タイプはスペースを小さくできるので、供養場所にも困りません。その他、カビが生えにくいなど衛生面でも安心できます。

分骨タイプ

分骨タイプは1つの骨壺ではなく、複数に分けて遺骨をおさめます。宅墓で安置するものだけを残し、残りは永代供養としてお寺や霊園にあるお墓におさめたり、アクセサリーに加工して持っておくこともできます。それぞれ思い思いの形で供養することができるので、自宅での管理を怠って、遺骨を汚してしまうということもなくなります。

宅墓の手続きは3ステップ

宅墓の手続きは以下の3つのステップがあります。

- 遺骨の量を決める

- 供養場所を決める

- 納骨先を決める

全骨タイプか分骨タイプかによって仏壇や骨壺の大きさや形状が異なってきます。例えばオブジェだったり、インテリア用品だったりと種類も様々です。そのため、宅墓の相場も10〜20万円と幅が広いです。小さい1人用のものだと3〜10万円で購入できることもあります。

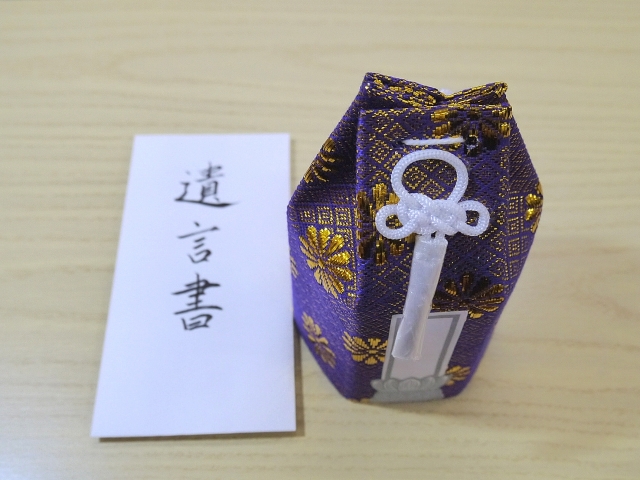

残す遺骨の量を決めたら、具体的に安置する場所を決めましょう。自宅のどこに置くのかも決定しておくと良いですよ。最後に遺骨を納骨する場所を明確にしていきます。自宅なのか代々受け継がれているお墓なのか生前に意思表明をしておくことも大切です。

最近では、継承者のいらない納骨先を選択する方も増えています。また、自然に還りたいという思いから樹木葬や海洋散骨などの供養方法を選択するという方も一定数いらっしゃいます。

これらのステップは必要毎に自分たちで業者を手配しなければなりませんが、葬儀会社によっては3つのステップを会社で行ってくれるサービスもあります。仏壇や骨壺の選定、納骨先の手配など一括して行ってくれるので、時間がないという方や何が良いか分からないという方におすすめです。気になる方はぜひ調べてみてくださいね。

宅墓のメリット

宅墓のメリットはやはり、自宅でお墓参りができる点ではないでしょうか。お寺や霊園が遠方にあり、なかなか行けないという方にも負担が少ないです。年齢を重ね、足腰が悪くなった場合でも常に故人を感じることができますね。お墓の場所を選ばないため、引っ越しを良くするという方にもぴったりですよ。

宅墓は個人でお墓を建てることができるため、生前に手続きしておけば、無縁墓になる心配もありません。もちろん継承の問題を抱えることもなくなります。また、宅墓の管理はお寺や霊園ではないので、通常かかるようなお墓の管理費などコストを抑えられるのも魅力の一つです。子孫のことを考えた優しい選択だとも言えるでしょう。

最近ではペットの供養を行っている寺院や霊園が増えてきていますが、場所によっては断られることもあります。そんな時は大切なペットのために宅墓を使いましょう。管理は自分なので、自宅で思う存分供養してあげることができますよ。

宅墓のデメリット

宅墓は個人用のお墓であることが多いため、その都度手続きが必要です。宅墓を手配した者が亡くなってしまった場合は、その後の遺骨の行き先が曖昧になってしまう可能性があります。宅墓を検討する際は自分が亡くなった時のことも考え、どう残しておくのかしっかり話しておきましょう。もちろん家族で継承するということもできますが、管理を押し付けてしまって、家族や親戚同士でトラブルになっては意味がありませんので、意見の擦り合わせは早い段階に行うのが良いです。

ただ、考え方や価値観によっては、家族や親戚間で宅墓自体をよく思わない方もいるでしょう。特に代々受け継がれてきた歴史を大切にする方だと快く受け入れてもらえない場合もあります。その際は理由やメリットをきちんと話すことで理解が得られるかもしれません。

また、宅墓は自宅で管理するものなので、置き場所や周辺環境にも配慮が必要です。骨は焼かれていますが、温度や湿度の影響を受けやすいです。特に梅雨の時期や真夏などは注意しましょう。高温多湿を避けた風通しの良い場所を選ぶようにしてください。手入れを怠ってしまうと、遺骨にカビが生えてしまう可能性もあります。

さらに自宅で災害に見舞われた場合は、墓石が破損してしまうことも。アクセサリーにした場合は無くしてしまう可能性もあります。そのため、大切な遺骨はお寺や霊園に預けた方がいいという意見もあるのが事実です。新しいスタイルだからこそ、メリットばかり見るのではなく、デメリットも考慮した上でよく考えて選択していけるといいですね。

お墓の賢い選び方

ここからはお墓を選ぶ際にどのようなことを話し合ったら良いかまとめています。家族や親戚と話し合いをする際に参考にしてみてください。

話し合っておくべき内容は主に6つあります。

- お墓のタイプ

- 墓石の種類

- 宗教・宗派の条件

- 立地、周辺環境の希望

- 誰がどうやって管理するのか

- お墓の建立費用や維持費用

お墓を建てるか否かは家族の中でも意見が分けれることが多いです。後になって「通常のお墓が欲しかった」「お墓の管理はしたくない」などとトラブルにならないようにお墓のタイプや墓石の種類はしっかり自分の想いを伝えましょう。希望がないという方も誰に任せるのかはっきりさせておいた方が良いでしょう。

特にお墓の維持管理、お金に関することは後々問題が起こりやすいので検討している業者やお寺、霊園にどのようなシステムがあるのか把握することも大切です。